研究室スタッフ

小林 信一 教授

小林 信一 教授専門分野

・ 半導体工学

・ 結晶成長

・ 電子顕微鏡

2021年度メンバー

| 学部4年 |

|

|||||||||

研究概要

半導体の使い方で誰でも知っているのがコンピューターの集積回路です。そのほかディスプレイ、太陽電池や発光ダイオードなどにも使われています。さらにナノサイズのセンサーの研究なども進んでいて、半導体はこれからも色々な技術と融合して新しい分野を開拓してゆくことが期待されています。そのなかで私たちは、トランジスタの発明当時に使われた半導体=ゲルマニウムに注目し、現在主流であるシリコン半導体に組み込んで集積回路の特性向上や太陽電池の効率向上の研究を進めています。また、半導体の製作技術を応用してこれからの新しいディスプレイや太陽電池の保護膜の研究も進めています。

代表的な研究テーマ

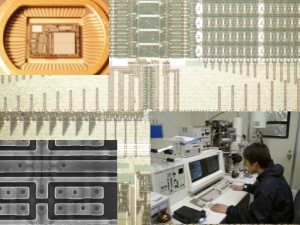

電子顕微鏡でナノ構造を解析

半導体はゴミやチリがとても嫌いです。ですからチリの量を通常の空間よりも1万分の1に減らした、クリーンルームという特殊な空間で実験します。そして集積回路のもとになる半導体膜や絶縁膜をつくると、次は電気特性、光の応答や表面・断面構造がどうなっているのかを調べていきます。構造評価ではナノレベルの観察ができる走査型電子顕微鏡、透過型電子顕微鏡、原子間力顕微鏡を駆使し、構造の微小な違いが特性にどう影響するのかを調べていくのです。

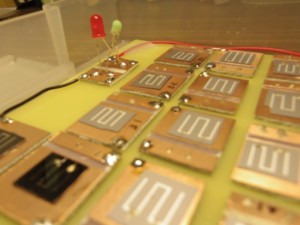

太陽電池を自作して創エネ

発光ダイオードや太陽電池が半導体からできていることを知っていますか。もっとも簡単な半導体素子であるダイオードはそのままで太陽電池として使えます。屋根のうえのソーラーパネルと同じ機能を持つダイオードを半導体(シリコン)基板の上につくる実験を3年生の授業で行っています。ドーピング技術、パターニング技術、成膜技術を駆使して作った太陽電池がLEDを光らせたとき、エネルギーを創ることを実感できます。

研究風景

半導体膜成膜装置

高温熱処理炉で太陽電池作製中

高校生進路フェアで真空実験