電子機械学科トピックス

バックナンバー

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月

- 2013年3月

- 2013年2月

- 2013年1月

- 2012年12月

- 2012年11月

- 2012年10月

- 2012年9月

- 2012年8月

- 2012年7月

- 2012年6月

- 2012年5月

- 2012年4月

- 2012年3月

- 2012年2月

- 2011年12月

- 2011年11月

- 2011年10月

- 2011年9月

- 2011年8月

- 2011年7月

- 2011年6月

- 2011年5月

- 2011年4月

- 2011年3月

- 2011年2月

- 2010年12月

- 2010年11月

- 2010年10月

- 2010年9月

- 2010年8月

- 2010年7月

- 2010年6月

- 2010年5月

- 2010年4月

- 2010年3月

- 2010年2月

- 2009年12月

- 2009年11月

- 2009年10月

- 2009年9月

- 2009年8月

- 2009年7月

- 2009年6月

- 2009年5月

- 2009年4月

- 2009年3月

- 2009年2月

- 2009年1月

- 2008年12月

- 2008年11月

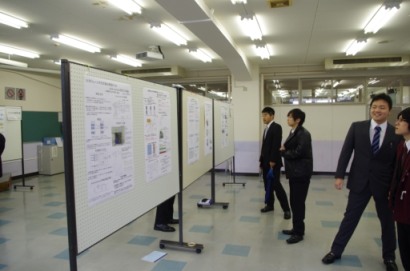

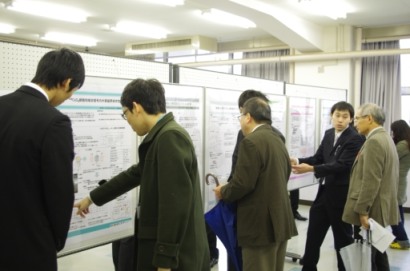

2012年度卒業研究ポスター発表会が行われました!

2012年 12月 26日12月22日(土)にシステム電子情報学科4年生による卒業研究ポスター発表会が行われました。

来春の卒業研究口頭発表会に先立ち、自分の研究内容を1枚のポスターに収めたものを使用しての発表および質疑応答の場でした。

うまく答えられなかった人は、口頭発表会までにしっかり対策を練って当日に挽回してください。頑張りましょう!

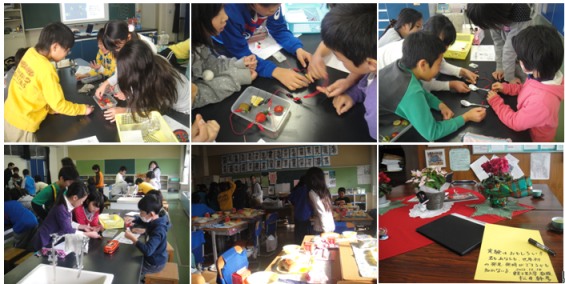

厚木戸田小学校4年生達と電池を作りました!

2012年 12月 14日12月14日の午前に、今年度最後の小学校への訪問授業「厚木市おもしろ理科教室」に出向きました。今日のテーマは「いろんな電池を作ってみよう!」です。台所にある野菜や果物、スプーンやアルミホイルで電池を作り、LEDを点けたり電子オルゴールを鳴らします。ところが・・・今日の果物電池の実験は何故かうまくいきません。原因は、キウイやイチゴが甘くなり過ぎていて、電池には適さなかったようです。でも、そこはうろたえずに「実験はいつもうまくいくとは限りません。うまくいかない時の方が、次の成功のための発見につながるんだよ。わかった人?」「はーい。」と素直な子供達でした。4年生の子供達の中には、理科が嫌いな子は誰もいないと思います。皆最後まで夢中で取り組んでいました。この気持ちを持ち続けて、是非、10年後には工芸大にも来るんだよ。(電機制御システム研究室 松井)

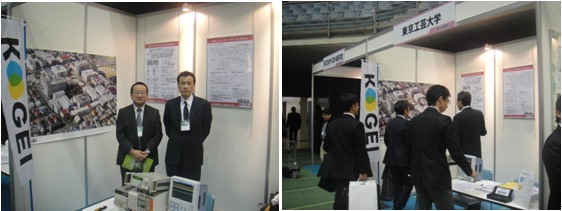

かわしんビジネスフェアで新太陽光発電システムを展示!

2012年 12月 12日川崎市とどろきアリーナにおいて12月11日、12日の両日開催された「かわしんビジネスフェア」に、本学より崔助教、松井教授が「次世代太陽光発電用パワーコンバータ~電流リンク・ストリングMIC方式の提案~」を出展した。同イベントは、川崎信用金庫が地元の中小企業のビジネスマッチングを目的として開催したもので、本学の他に東工大、慶応大、明治大、神工大などの地元校がブースを並べて新技術を紹介した。

PVJapan2012で次世代の太陽光発電方式を発表!

2012年 12月 11日2012年12月5日~7日にかけて、幕張メッセで「PVJapan 2012/再生エネルギー国際展示会」が開催された。大会からの招待を受け「東京工芸大学工学部 松井研究室」がアカデミックギャラリーに初参加し、ブース展示と、口頭発表を行なった。今回の発表内容は、次世代パワーデバイスとして期待の高いSiCデバイスの特徴を活かした、次世代の太陽光発電システムを提案したもの。従来の方式に比べて、回路構成が簡単で、制御方式も簡単になる。また、運転効率も向上する可能性がある。ブースには3日間で約150名の方が訪れ、熱心な質疑が行われた。また、本展示会には、2年前に同研究室で社会人ドクターの学位を取得して、現在韓国の公州国立大学で助教を務めるDr.Yu Byunggyu氏も参加し、話が弾んだ。「今回の展示では、多くの方々に関心を持ってもらうことができた。また関連メーカーからの技術相談や、半導体メーカーからのデバイス提供の申し出を受けるなど、非常に収穫の多い展示だった。来年は、今回の発表内容を一歩進めた内容でPVJapan2013での出展に再びチャレンジしたい。(松井教授・崔助教)」

・参加教員:松井幹彦教授、崔通助教

・参加学生:4年 北村旭、武田寿一、山崎直人

・本学OB:Yu Byunggyu(韓国・公州国立大学助教)

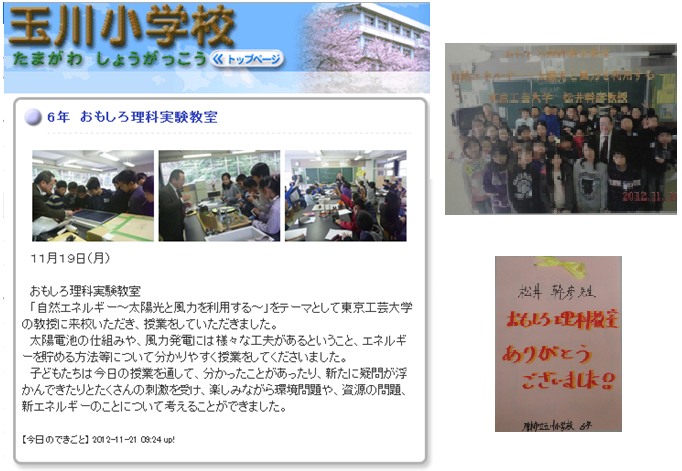

厚木市立玉川小学校で「おもしろ理科教室」を開催

2012年 12月 10日去る11月19日に、玉川小学校の6年生37名を対象に、松井幹彦教授が「自然エネルギー 太陽光と風力を利用する」の授業を行ないました。この小学校は豊かな自然環境に恵まれ、児童達も素朴で人懐っこく、宮沢賢治の「風の又三郎」の世界が思い起こされました。90分間に亘って、楽しい授業を行なうことができました。後日、一人一人の感想を綴った御礼状を頂きました。授業の様子は下記のサイトで紹介されています。玉川小6年の皆さん、ありがとう。

http://www.t-kougei.ac.jp/blog/kougei/2012/11/22/4019/

EVサークルがサイエンスアゴラ2012に参加

2012年 12月 07日去る11月10日~ 11日の2日間、東京都内お台場地区で、サイエンスアゴラ2012(科学技術振興機構主催)が開催された。昨年に引き続き、工芸大のEVサークルは、一般社団法人 電気学会に協力する形でこのイベントに参加した。

このイベントには、幼児、小中高生徒、保護者、JST、学校・塾関係者、学生、研究者、社会人が参加。来場者延べ人数は6255名(JST発表)で、この内、我々のブースには推定約1000 名が訪れた。子どもたちが充電式ミニカーを作り、走らせ、回転木馬を廻して遊ぶ楽しいブースになった。ヒラソルV も来場者から評価され、会場玄関の人気者になった。後日、本イベントは「サイエンスアゴラ賞 来場者人気投票第5位(約200のイベント中)」に選ばれた。

・出展タイトル:あなたを支える身近でエコな電気 ― 創る・動かす・蓄える ―

・主催:電気理科クラブ、共催:一般社団法人電気学会、協力:東京工芸大学

・内容:初等中等の生徒に、発電、蓄電、動力の実験を通して正確な理解を深めるとともに、電気自動車「ヒラソルⅤ」を総合完成品として、電気がいかに身の回りに役立っているかを体感してもらう。

・本学からの参加者

・学生:鈴木健人(工4)、山崎直人(工4)、渡辺桂佑(工3)、猪狩勇輝(工3)、

藤田祐輔(工1)、岡芹勇(工1)、山田智裕(工1)、池田開(芸4)、田中東(芸4)

・教員:崔通助教、松井幹彦教授(企画協力)

【参加者の声】

・このブースでは、子どもたちの参加形になっていて良いと思う。(アゴラ評価員)

・小中学校の理科では、「電気を溜める」ことについては静電気ぐらいでしか触れられていない。

小学校では、電気を溜めることについて追加された。電気を溜めることについて、良い勉強が出来た。

今後、質問などさせて欲しい。(福井大・附属中学理科担当)

・実験テーマ、工作事例紹介が参考になった。見えない電気を理解させる工夫がすばらしい。(神奈川子ども教室)

・展示内容に大いに興味がある。面白い楽しい展示。科学館の企画に協力してもらえるか。(静岡科学館・科学コミュニケーター)

【参加した工芸大の学生の声】

・多くの方にヒラソルV を見ていただき「カッコ良い」などの評価を受けた。とても良い機会になった。

子どもたちに興味を持ってもらえる良い機会になった。EV だけに興味を持ってもらえた。

・もっと触れられる見せ方をした方が良い。

・電気に詳しい方と意見交換ができて勉強になった。

ロボットサークル「からくり工房」が全日本マイクロマウス大会2012で特別賞を受賞!!

2012年 12月 07日2012年11月24-25日、第33回全日本マイクロマウス大会が芝浦工業大学豊洲キャンパスで開催されました。全国から347台のロボットがエントリーし、ロボット製作サークル「からくり工房」のマウスチームから10台が出場しました。さらにフレッシュマンクラスにおいて決勝8位につけたマウスが特別賞を受賞しました。

「特別賞」:電子機械学科1年 新保佑京

また、東日本地区大会、学生大会に続き、今回の大会でもからくり工房は大きく運営に携わりました。パンフ・チラシ制作からロボトレースのコース作成、計測システムの設営、印刷、会場設営&撤収等々、様々なお手伝いをし、運営貢献賞も頂きました。

<からくり工房 マウスチームメンバー>

顧問:鈴木秀和(電子機械学科 講師)

渡邉 香(大学院2年)

松下健嗣(大学院1年:プロジェクトリーダー)

中野翔吾、新田卓也(電子機械学科3年)

青木郁弥、中山諒也(電子機械学科2年)

内田尚登(コンピュータ応用学科1年)

大森浩二郎、新保佑京(電子機械学科1年)

東京工芸大学ロボット製作サークルからくり工房HP

http://www.seit.t-kougei.ac.jp/vision/karakuri/

※ 本プロジェクトはCo-G.E.I.チャレンジ2012の採択活動として助成を受け活動しています.活動名「ロボコン入賞を目指した新技術の導入」

(写真左)開会式の様子 (写真右)迷路を走るロボット